| |

| 首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |

| 股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |

| 商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |

| 天天财汇 -> 汽车百科 -> 高速行车不能开内循环这是真的吗? -> 正文阅读 |

|

|

[汽车百科]高速行车不能开内循环这是真的吗? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

高速行车不能开内循环这是真的吗? 关注问题?写回答 [img_log] 驾驶 高速公路 行车 高速行车不能开内循环这是真的吗? |

|

别说开内循环了。 我曾经有一次借朋友的车,开的外循环,在高速上开了一会就开始犯困。自己感觉有点奇怪,平时也不这样啊。降速开车窗换了一会气,就好一点。后来就这样过一会开会车窗,一直开到家。本来还怀疑是不是内外循环机构坏了,直到我打开副驾前面的手套箱,拿出空调滤网。呃,怎么说呢,我这辈子从来没见过任何一个滤网上的灰有这么厚的。打电话问朋友上次是啥时候换的空调滤网,结果人家问我:你说的啥玩意?还用换啊? 啥也别说了,马上在京东花20元下单了一个空调滤芯,第二天换上之后,终于不用高速上不断开窗换气了。 之前还有个认识的人说,他开车喜欢走国道,不喜欢走高速,其中一个原因就是开高速犯困,开国道不困。追问了一下,他开国道会开点车窗,开高速只能关上车窗。至于内外循环,他表示不知道这是个啥玩意,所以我猜他要么是一直开着内循环,要么就是不知道换空调滤网。。。 我自己的车,除非是跟在大货车或者大公交后面(尤其是等红绿灯的时候),或者开过一段有沙尘/浓烟/异味的路段,否则永远都是开着外循环,然后每一万公里换机油的时候一定把空调滤一起换了。 空调滤芯大概是车里唯一一个和车的运行没啥关系,只和人有关系的耗材。我就不明白了,那些能花十几万甚至几十万买车的,能花几百几千给车做保养的,为啥就不能花二三十块钱对自己好点? |

|

一个人安静状态下耗氧量为 3.5ml/kg每分钟。 假设车上坐了200公斤人,那么每小时耗氧量为:42升 一辆5座小车,车内空间3立方(小型车2.8--3.1),那么氧气从21%消耗到18%,氧气减少量为90升。 想要把车内氧气消耗到有感觉,200公斤人需要2个小时多,前提是小车密封得像潜艇,但是实际上小车到处漏气,落水里最多两分钟沉。 所以,高速行车可以开内循环,就算车上两胖子,开两小时也没问题。 |

|

又被顶上热搜, 大哥大姐们,有这点时间在网上问东问西,去抽屉里面翻翻说明书,很难吗? 没有任何人,会比厂家的工程师更了解你的车,网上一群大师在那里虾机霸教,为嘛?就是为了几个小红心,什么他ma的都敢讲。反正出了问题又不用负责,还能骗个赞,双赢! 一款车在上市之前几十万公里的路试不是开着玩的。 看说明书。看说明书。看说明书。 具体做法,上车后先开内循环,温度降到合适温度后开外循环。 |

|

|

|

|

常识 车辆不是密封的 不管是五菱宏光还是大劳迈巴赫 基本物理学常识:如果车是密封的 掉水里不会进水且能自己浮起来 |

|

你开内循环跑高速,缺氧了 可以把造车的公司告到破产 |

|

切记,老式的手动空调车型长时间关窗、内循环驾驶可能产生危险。(注意仔细看关键词) 为啥呢? 很多人以为是氧气耗尽的原因,其实不是。 一个人一天大概需要消耗500升纯氧,但是工作的时候耗氧量要大于睡眠时,清醒的时候一个小时大概消耗30升纯氧,强脑力工作(比如在复杂的路况种驾驶汽车赶路)的时候可能上升到50升,轻车熟路就耗氧量就要小很多(司机轻松)。 车内的空间以此刻开的车为例,按1.6x1.3x3计算,是6立方米,氧气的含量是20%,也就是说,车内有1200升的氧气,够一个人用几天了。而一个人连续开几个小时车就疲劳驾驶了。 那么,为啥长时间关窗开内循环驾驶会产生危险呢? 氧气的密度是1.429g/L,也就是人类一小时耗氧70克左右。 每当我们消耗1摩尔的氧气时,就会产生1摩尔的二氧化碳。氧的分子量是36,二氧化碳是44,也就是说,每小时呼出96克二氧化碳。 这会导致车内空气中二氧化碳浓度升高。 不同人的人对二氧化碳的难受度不同,像我,开任何车,甚至在密闭的房间里待不了太久就会胸闷心慌。 但是很多人没啥感觉。 平时,我们血液中的二氧化碳的浓度压是高于空气中的。 微观上,气体分子会不断做热运动,热运动是一种布朗运动,这就产生的扩散效应。 宏观上,气体的扩散是由分压的大小决定的,肺泡中空气的氧气的含量比毛细血管血液中的多,所以氧气从肺泡进入毛细血管。二氧化碳恰好反过来,血液中的二氧化碳的含量比肺泡中的空气的二氧化碳高,所以二氧化碳从毛细血管进入肺泡。 所以在肺泡中,血液中的二氧化碳够扩散到肺泡中最终释放出体内。 如果空气中二氧化碳浓度太高,会导致血液中的二氧化碳不能及时释放而越来越高。 从高中生物学我们可以知道,血液中二氧化碳浓度升高后,会刺激交感神经活跃、抑制副交感神。一般交感神经具有促进心脏的肌肉收缩、心率加快和传导加快的作用,交感神经会促进血管的收缩,保证血供在重要的器官,副交感神经会使得血管扩张,而使血液流在全身、四肢、末梢等部位。 按前面假定,车内空气是6立方米,空气的密度是1.29kg/m3,空气质量是7740克。 你一个小时呼出二氧化碳96克,足以让二氧化碳浓度上升超过1%。 理论上空气中二氧化碳的浓度是占0.03%。当二氧化碳的浓度达到1%时,人们会感到沉闷,注意力开始不集中,心悸,犯困。(这是人类机体的的一个自然反应,犯困目的是降低新陈代谢降低耗氧量降低二氧化碳的排放量,心悸是为了加快血液循环、保证更多的氧气输送到维持生命的关键部位,比如脑干等等)。 二氧化碳浓度过高的影响: 高碳酸血症:血液中二氧化碳异常增高的状态。 呼吸性酸中毒:原发性PaCO2(或血浆H2CO3)升高而导致pH下降。 呼吸急促: 轻中度高碳酸血症可以增高H+刺激中枢化学感受器,兴奋呼吸中枢,改善通气/血流比,促进肺泡表面活性物质的生成,抑制炎性介质导致的肺损伤,预防肺水肿,改善肺的弥散功能。 PaCO2超过80 mmHg可直接抑制呼吸中枢。 心跳加快: 轻中度高碳酸血症直接对心肌产生抑制,兴奋心血管运动中枢,增加回心血量可引起心排量增加,扩张冠状动脉,对于冠心病患者有利。严重的高碳酸血症直接抑制心血管中枢,使心肌收缩力减弱,心律失常。长期严重的高碳酸血症(>70 mmHg)会增加肺血管阻力,最终导致肺动脉高压及右心衰。 嗜睡甚至昏迷: 扩张脑血管,增加脑血流,可以引起脑水肿,增加颅内压,降低脑灌注。严重高碳酸血症(>70 mmHg)可直接损伤脑室周围白质,引起脑室内出血。症状有头痛、焦虑、震颤、精神错乱,嗜睡甚至昏迷(二氧化碳麻醉)。 当然,不同人的二氧化碳耐受度不同,像我不到半个小时就会胸闷,而我坐副驾驶的同事却往往毫无感觉。 我曾经开玩笑,说自己是属蚊子的(蚊子对1000PPM二氧化碳都敏感,能够闻风而动---去找人叮) 这时候,空气中氧气浓度尚未明显下降。 但是,驾驶员会慢慢的陷入昏昏沉沉而不自觉。 如果用含有氧化钙等等粉末的过滤器来过滤空气,吸收空气中的二氧化碳可以改善这个问题。但是,汽车不是潜水艇,这个方法在车内并不现实。 所以,最后车内的二氧化碳浓度越来越高,驾驶员越来越昏昏沉沉,最终导致事故。 这是一个恶性循环。 不过,因为前面的说的气体扩散效应,外面空气中氧气浓度高(当然,我前面说了,氧气不是关键隐私),二氧化碳浓度低,所以二氧化碳会向外面扩散。 但是,在完全没有对流的情况下,这个扩散是很慢的,可以忽略不计。 这个跟敞口地窖中因为二氧化碳的重力作用而聚集是类似的。 虽然地窖是敞口的,但是里面的二氧化碳并不能靠自己流出。 汽车的通风机制: 虽然汽车并非密封的,有各种缝隙,在上世纪七十年代我开始坐车的时候,确实是四面透风。 但是现代的车辆门窗缝隙都有密封胶条。 跟高压锅锅盖上的密封胶条一样,密封胶条阻止了流体的流动,所以雨水渗不进来,空气也一样。 所以,车辆在涉水的时候,乘员舱不会马上进水,而是只会轻微渗水。 但是等到水面没到空调进气口之后,水就会会迅速涌入乘员舱。 当然,胶条会老化,但是,在胶条老化到漏气之前,早就漏水了。 此外,汽车还有专门设计的通风口,比如小车的尾箱下面有个活百叶的风门跟乘员舱联通, 此外,车辆还有各种结构件、管线穿入乘员舱,比如各种踏板,方向盘转向轴,还有各种按键,都有缝隙。但是,这些缝隙,并非直接通向车外,空气要通过这些缝隙流到车外,那是九曲回肠,经历千难万阻。 无论如何,如果窗门紧闭,车内外没有压差,也不会有对流,也基本没有空气交换的。 很多人理解不了这点。 其实,在无风的阴雨天气中,在没对流的房间,哪怕开了一个小窗,待久了也会觉得闷,因为空气没有流动,二氧化碳的浓度会越聚越高。 但是晴好的天气则不然。因为阳光的热效应会使地表温度升高,不同温度的空气密度不同,从而在空气中产生压差,从而产生对流(我们称之为热对流) 所以,现在的仓库在顶部都有排气活门,底部有进气活门,利用高度差产生压差进行自然换气。并且风门上装彩色的风轮,有气流的时候风轮会转。 一旦发现不转了,开动排气扇进行强制换气。 关键点: 无压差无流动! 无论空调的外循环,还是各种建筑的排气扇,本质上是建立压差来克服气流途径上的各种阻力。 在高速上开车,长时间关窗开车空调,有两个建议(二选一): 1、过一段时间切一段时间外循环换换气,小汽车空调风机的最大风量大概在50 m3/h以上(这个风量不算大,做个对比开孔在300mm左右的排气扇的风量在200-400立方米每小时,更大排风扇风量更大)。 但是,如果最大风量,足以在几分钟把车内的空气换一半,如果用小风量,则可以保持车内的空气新鲜。 2、把司机一侧前窗开条小缝(不堵车的情况下很小都行,就是为了产生对流),让一点空气从车窗流入,然后从通过尾箱下面的活百叶暗活门流出。 乘客?让他犯困昏昏睡去吧,我要节省冷气(偷笑)。 当然,如果不开空调,简单开外循环则可。 |

|

|

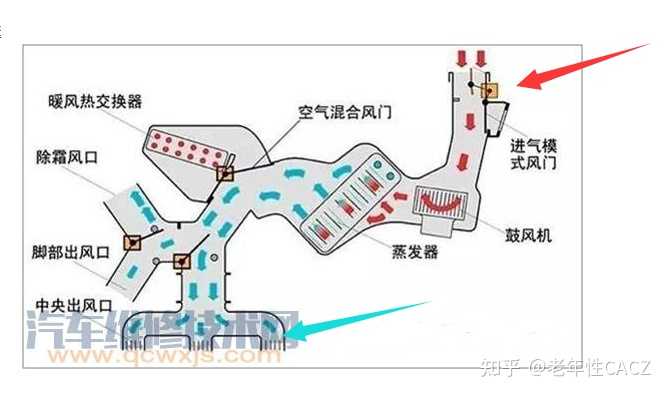

撞风效应会在汽车前部产生高压区,提高了空调外循环进气口的压力,从而产生压差,让空气从外循环进气口流入(下图红色箭头所指),再从空调出风口流出(下图蓝色箭头所指处)流入乘员舱,再流入尾箱百叶活门,再从尾箱流出。 |

|

|

|

|

|

这个会形成有体感的气流。 很多人以为这是漏风,其实不是的,这是汽车设计者设计的风路。 较为先进的车辆,比如宝马车在手动内循环模式每12分钟就就会自动切到外循环模式60秒。 =========== 看到评论区说VHN的,NVH是指噪声、振动与声振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness),跟密封性没啥关系。其中的噪音部分,主要是通过吸音棉来解决。振动的传播不需要流动的流体,甚至固体之类也能传到振动。 潜水艇的密封性能很好,但是各舱室噪音很大 我的车开起来像拖拉机,但密封性能不错。 评论区还有说夏天关空调后温度很快上升说明车辆密封不好,这点恰恰相反。 我借此机会科普下空调相关知识。 动物本身制冷功能,而温血动物动物需要体温恒定,其方法是通过调节发热同散热来解决。 除非少数冬眠的动物在冬眠期间,否则温血动物是一刻不停的往外散发热量,人类在清醒情况下的其最小散热量就是基础代谢。为了排除因肌肉工作、精神活动、食物消化以及对外界温度变化进行体温调节所引起的额外能量消耗(称机能性消耗),被测定者要保持绝对安静和绝食(人是12―18小时不进食),以临界温度下的消耗能量作为基础代谢量。成年人1天的基础代谢量,日本人为1200―1400大卡(kcal),欧美人为1500―2000大卡。按每天1500大卡算,就是每天6200千焦耳,每小时258千KJ。 知乎有个问题,人类待在28度的密闭无风的房间内会很热,待在28度的水中却很凉,因为水的导热性能比空气强多了,人类在28度的无风的空气无法有效散热,而在28度的水中散热很快。 所以,人类待静止的且密闭的车辆中,容易因为散热不佳而中暑。 如果是在夜晚,当然,跑高速的情况下因为有大量空气,快速流过车体对车辆外表进行冷却,车内稳定大体跟外表气温差不多。如果开点风扇形成对流,并不会感觉热。但是,如果你把风扇关了,人体热量散发不出去,就会感觉很热。 但是,如果在白天,车体具有太阳能热水器的效果,太阳的辐射热比人体散热厉害多了。 太阳的辐射强度是1.36千瓦/米2,以1.6x3米=4.8平方米计算,每小时是23500KJ,大概是一个人的百倍。 当车辆不开窗的情况下,太阳的辐射热很快聚集。央视加油向未来做了一个实验,在车尾箱的生鸡蛋,在暴晒一个小时之后就熟了,实验员测得温度是八十多度。 车内关空调后温度(实际是体感温度)很快上升,不仅不说明车辆密封性不好,反而说明车辆密封性能很好。 当然,我前面说了乘员舱有很多管线、结构件穿出,这些地方不可能也没必要做到密封,但是也不会有太多空气交换,所以热量无法通过对流散出。 新型车辆不用担心这个问题,内循环也有强制换风机制。 https://www.qcwxjs.com/qicheyuanli/10364.html" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[1] 参考^https://www.qcwxjs.com/qicheyuanli/10364.html 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

亲身经历。几年前的事儿,那年夏天和女儿从陕西回山东。想着开内循环比较省油,空调就一直是内循环,平时开车最多半小时,没感觉。那天,高速河南境内堵车,为了赶时间,中途也就没休息,结果快到济南时,感觉自己胸口,手脚有点发麻,很难受,赶紧停在紧急停车带,抽了支烟,当然是开窗,感觉稍微好了点,等到一开车,没几分钟感觉又不对了。我就想到达怎么回事儿,忽然注意到空调是内循环,一下子明白了,赶紧打开车窗,空调开到外循环,坚持到服务区。 后来回想,主要是缺氧,另外可能没有正常吃饭,有点低血糖。 补充一下 评论区有人说车子密闭性的问题。车子是有一些空隙,但是相对于整车,那些空隙几乎是可以忽略不计的,举个简单的例子,夏天车里的温度是不是比外面高很多,为什么没有和外面平衡呢?就是因为这个交换量太小,可以忽略不计。我计算了一下,忽略这个交换量,按照正常人呼吸频率和肺的换气量,一个人的情况下,大约2小时,车内氧含量大概能降到海拔2600米的程度,4小时能降低到海拔3800米以上的程度。 我车上有两个人,一个是孩子,将孩子的消耗和补充等因素抵消,也就意味着我待在海拔3800米的环境里,肯定出现缺氧的症状。 说这些不为别的,只是提醒一下,长时间内循环是有危险的。对周围的新手司机我也会提醒一下,毕竟安全第一。至于听不听,那就是别人的事了。至于说新车有自动切换外循环的功能,我还真没注意过。 |

|

就你那个四面漏风的破壁车,你开什么它本质都是外循环的。 |

|

高速上开内循环的话 后果就是车子空调会内循环! 危害就是每行驶一分钟 全车人都会减少一分钟的寿命! |

|

假的。刚跑完一次高速来回。单程4个小时。现在车载显示外面温度40℃左右。希望空调凉快点就全程内循环。去的时候,车上三个人一条狗,人狗平安。回来的时候,车上两个人,都正常。 |

|

有车吗?有的话低头看看油门踏板刹车踏板下面?你以为那些车内进蛇的,蛇是从哪里进去的? |

|

强答一发 有一次头一天睡了很久,第二天在高架开了半个钟头就困的不行睁不开眼了。 一看空调,内循环。 赶紧调成外循环,马上不困了。 大概可以证明车内空气一个人呼吸半个钟头就到阈值了。 |

|

作为一个三十年驾龄的老司机,先说能不能。可以开内循环,高速开车以及市区内行车都可以开内循环。 内循环的目的就是减少车辆舱内与外界的气体交换。注意是减少气体交换,不是完全隔绝。 我自己的经验告诉我,如果外界不是污染严重,或是有大风沙,还有经过较长的隧道,我绝对不开内循环。 如果只是自己开车还好,你只能反复吸入自己呼出来的废气与舱内原有空气的混合气体加一点点外部进来的空气。如果车内有几个乘员的话,那就是反复吸入大家混合到一块的废气与舱内剩余空气加一点点新鲜空气的混合气体。打个比方,就跟大家合用一个口罩一样。虽然也透气,憋不死你,你自己想象一下那个酸爽。 我的车有时启动就是内循环模式。有一次拉着个朋友出门办事。突然闻到一股子怪味,就像有人嘴巴对着你的脸说话的一样,这才发现内循环模式,赶紧切换到外部循环 ,瞬间空气清新了许多,进入到大森林的感觉,其实只是市内道路上被污染了的空气交换到舱内而已。 记住,只要仓外空气不是特别严重的污染,通过滤芯过滤再进入到舱内,绝对比你内循环的空气清新许多。 所谓专家告诉你内循环省油、降温快,是真的。 相比长时呼吸内循环模式舱内污浊不堪的空气,相信你不会选择省那一点点可以忽略不计的油钱。长时间待在空调房里都要换换气,何况空间闭塞的驾驶舱。 |

|

你是觉得速度快的时候,车就会不由自主地绷紧身体,然后门缝什么的就进不来空气了是么? |

|

内外循环设定是这样的 1.冬天自动外循环,吸入新鲜的空气,防止暖气吹的让驾驶员有睡意。 2.夏天自动内循环,制冷快 3.车速低内循环,车速低判断为堵车,防止吸入前车尾气 4.内循环时,隔15分钟切换一次外循环换气 以上的操作,汽车不会告诉你,他自动切换的 |

|

不,你不能开高速。 |

|

我们分析一下,内循环,指的是几乎没有外界空气进入车内,外循环是有大量外界空气不断补充到车内。哪我觉得开那种循环要看那种循环能让车内有污染更少的空气。那么我认为是反而在堵车的时候不能开外循环,因为堵车的时候,四周的车发动机燃烧都很不充分,排放大量一氧化碳,我们开外循环,可能导致较多一氧化碳吸入车内,时间一旦过长,一氧化碳很可能导致我们中毒,跟怠速开热空调很危险一个道理。而高速状态下,周围汽车发动机工作状态良好,且跟车较远,而车内乘员呼吸时,不断排放二氧化碳,长时间这么排放,大概2小时吧,车内气体同样危险,此时可以让车外比较好的空气吸入车内,减少车内二氧化碳的浓度,是比较好的。 而如果是开100来公里的那种,我觉得开什么循环无所谓,二氧化碳浓度上升不至于那么快 |

|

我是坚定的百分百外循环使用者,我不认为内循环有任何实际的作用,只会让车内湿度增高、异味堆积,长期以往变成臭车。 你以为现在网约车那么多臭车是哪儿来的?不注意个人卫生是一个因素,还有一个很大因素就是老开内循环,臭气越积越多。 高速行驶的时候特别忌讳车内二氧化碳升高导致犯困,这个真的会产生危险,不过除了这个之外,也不会真的产生什么实质性的危险,就是臭而已。 高速行驶的时候发动机转速、车头撞风都非常充足,空调系统有足够的功率来给达到40度的外部空气降温,完全没有必要开内循环就能保持车内温度,所以图啥? |

|

开车3年多,我就没开过内循环,除非路上经过化粪池或运猪车。 我总感觉内循环只要开10分钟以上,空气就吸的我头晕,不知道是不是我心理问题,总之我是从来不开。而且内循环的空调制冷是真的没有外循环空调制冷来的清新。 |

|

假的 如果达到了”不能“的程度,我相信车上会设置速度到达多少自动强制打开外循环的功能。 |

|

你有感受过长时间坐车,感觉到浑浑噩噩,想睡觉吗? 这就是缺氧了,这时候开窗吹一会儿,你会觉得凉快了,有了精神 其实只是你放了一些氧气进来,大脑又活过来了 所以关键就是外循环可以对流,释放一些氧气进入车厢 所以内外无所谓,只要保证氧气供应即可 内外切换仅仅只需要看车辆所处环境空气是否良好 |

|

首先,每年都有大暴雨车里淹死人的新闻。 那么,水分子都能进入的封闭空间,空气凭啥进不去呢? |

|

不知大家发现没有,冬季开车跑高速,很多老司机都会犯这几个错,车窗起雾是开热风好还是冷风更好?是开内循环好还是外循环好?有的人可能会说,打开空调就对了,其实,一定要选对除雾模式,模式不对,努力白费,还可能影响驾驶安全。 冬季玻璃起雾大家其实都习惯了,但可能很多人都不知道:到底是车窗内侧还是玻璃外侧有雾?到底使用哪种方式才能快速除雾。冬季汽车玻璃起雾分两种情况,其中第一种情况,很多新手、老司机都做错了,而且很危险。 |

|

|

记得刚买新车没多久,有一次冬季开车从四川宜宾到云南昭通,白天有太阳,车内很暖和,一直没开空调,到了昭通境内,这时候天也黑了,车内越来越冷,于是赶紧把空调打开,可万万没想到,空调刚打开没几秒,只见车辆前方突然漆黑一片,什么都看不见。 瞬间吓懵了,当时车辆定速巡航模式,车速120千米/小时,眼前漆黑,什么都看不见,下意识踩了一脚刹车,副驾的朋友直接吓了大叫,好在那段路是直线,路上车辆不多,最终是有惊无险。 过了一会才回过神,这时候才反应过来,原来那几天因为天气冷,车辆默认都是开暖空调,从四川到云南,随着海拔不断升高,又到了夜晚,车外温度急速下降,这时候打开空调,默认就是热风模式,热风遇到冷玻璃,立马在挡风玻璃内侧冷凝成雾,车内外温差较大,自然挡风玻璃形成的雾气也很大,直接遮挡了前方视线。 |

|

|

其实,对于有经验的老司机来说,遇到这种情况,首先应该是将车辆车速稍微降下来一些,车窗稍微打开一点缝隙,让车内外空气对流,减小车内外温差,然后再打开空调,即便打开默认是强劲的暖风,挡风玻璃也不至于完全漆黑一片。 当然了,也有人说不用开车窗,直接打开空调外循环,打开冷风,不要打开暖风,稍等一会再打开暖风空调,这样也不会起雾。 |

|

|

事实上,冬季开车,大部分起雾都是因为车内温度高,车外温度低,车内暖空气遇到温度较低的挡风玻璃,在玻璃内壁形成雾气,这种情况下,如果车速不快,在城区道路,这时候可以直接使用“除雾”功能,一般默认的除雾功能,都是风力较为强劲的自然风,即便挡风玻璃瞬间起雾,很快也就会消失,当然也可以直接打开暖风空调,除雾效果更明显。 但如果是在高速路上,车外温度较低,车内温度高,这时候就不建议直接使用“除雾”功能,哪怕挡风玻璃有短短几秒的雾气,也很可能影响驾驶安全,也就是说,这时候手动选择“外循环+冷风”来除雾,虽然冷了一点,但更安全,除雾效果也明显,待除雾之后再切换为暖空调。 |

|

|

这里聊聊另外一个话题:有人说,跑高速时,千万别打开外循环。理由大致是这样: 因为打开外循环,车外空气会通过风机进入车内,高速上车速较快,这样风燥、风阻也会变大,风阻大,还会增加油耗,此外,如果是夏天跑高速开外循环,车外暖气流进入车内,还会增加空调负荷,从而增加油耗。 甚至还有人说,车外的杂物或者飞虫会被吸入,有可能对车辆造成损伤,乍一看这些理由似乎很有道理,但说实话,这些理有些“杞人忧天”。这些问题设计师早就想过了,自然是开外循环对车辆不会有那么多影响。 |

|

|

相反,跑长途高速,长时间开内循环,这对车内人员来说,影响才是真实存在的。因为车辆内部密闭性较好,与车外基本上没有太多空气对流,这时候长时间开内循环,车内人多的话,呼出的二氧化碳以及车内皮革等散发出来的有害物质都无法排到车外,而是一直循环在车内,反而会导致车内空气质量越来越差,这对人体自然不好。 所以说,根据情况,适时交替使用外循环和内循环,比如说,车辆起步后,在城区优先使用内循环,上了高速后,空气好,这时候可以打开外循环,让车内保持新鲜空气,一段时间之后再切换内循环,这样才是两全其美。 |

|

近日有很多车主听说在高速上行车不能打开内循环,这是真的吗?到底又是为什么呢?下面就一起讨论这个问题的究竟吧! 1、 内循环与外循环的定义 大家都知道,要想知道一个东西能否使用,我们就要事先对其定义进行了解,它们到底是什么?所谓的内循环,我们可以简单的理解为车内空气在进行闭路循环,内循环主要有两大优点,一个是能快速降温,特别是在炎热的夏天中,打开空调后能给人迅速的带来凉意;另一个则是能减少车外的异味和灰尘等进入车中。 外循环就是能将车外的新鲜空气引入车中,使车内的空气与新鲜空气得到合理的循环,这样能改善车内不好的空气,但如果是在拥堵的情况下开外循环的话,就会吸入更多的汽车尾气。两者一个是引入新鲜空气,一个是阻断污染空气进入。 |

|

|

2、 开内循环并不是意味着没有空气进入车内 很多人可能认为打开内循环就阻断了外来空气进入车中,而在高速上行驶的话,加上行程远和车内人数过多的情况,很容造成缺氧等危险情况,但真实并非如此,我们要知道,即使打开了内循环,关闭了车窗,也不会出现缺氧的,但这是有一个重要前提的,就是车子要在行驶当中,如果静止的话还是会有危险出现的。 汽车除了车窗等具有明显的缝隙之外,还有其他一些大家没有注意到的空隙,这些地方也是可以灌进空气的,可能很多人会产生迷惑,就拿车子落水的例子来说吧,汽车在水中同样会被水灌满,这就可以说明汽车是有足够的缝隙存在的,就算你在高速上行驶打开了内循环,也不会有什么问题发生的,是足够安全的。 |

|

|

3、 开内循环时仍有5%外循环在同时操作 这个就要从空调层面说起了,现在空调机一般分为三种模式,自动、强制内循环和强制外循环,自动也就是空调会根据车内的温度和空气进行调节,而强制内循环在字面上会给人造成一种错误的想法,就是空调会一直处于内循环中,事实并非如此,内循环有了10分钟之后,就会重新注入5%外循环,最后车内就会有两种模式同时进行,95%内循环加上5%外循环,这5%就能有利于车内的空气进行自由的流通。 通过以上对内循环的介绍,所以在高速上不建议一直使用内循环或是外循环,应该将两者交替进行,根据具体的季节和环境而定,环境较好时,建议外循环,反之还是内循环为好。但是不管使用内循环还是外循环,大家最注重的还是车内的空气质量问题,好的车会配备好的车内净化系统,就比如奇瑞汽车今年新推出的TIGGO 瑞虎9。 |

|

|

作为新一代全球旗舰SUV,TIGGO 瑞虎9是奇瑞汽车高端智造平台——火星架构-超级混动平台的首款车型,通过全域升级,打造了行业最新、最顶级的科技,以越级实力傲视同级。根据用户使用场景,基于超稳、驾趣、智驾、温感、触觉、视觉、听觉、嗅觉、空间,打造9大越级舒适区。 |

|

|

配备的C-PURE奇瑞净立方绿色座舱,能够自动检测净化PM2.5浓度,30秒实现“车外沙尘暴、车内海南岛”的清新自然环境。此外,TIGGO 瑞虎9的C-PURE净立方绿色座舱持续进化,新车气味性达3.0级,关键VOC标准提升10倍,将汽车座舱的绿色健康标准提升到一个全新高度,为用户打造一个完美的超感舒适生态舱。 以火星架构-超级混动平台为底层架构、以科技智能为引领方向、以消费者需求为终极目标,奇瑞新一代全球旗舰SUV TIGGO 瑞虎9,为中国汽车工业注入新的活力。以“9大越级舒适区+全域安全”傲视同级,为SUV市场树立舒适新标杆,闪耀全球! |

|

是真的,为防窒息,我开高速都是4个门同时打开,必要时,天窗也打开。 |

|

车架底部有很多缝隙的,高速行车外面压强大里面压强小,空气哧溜哧溜就往里钻了。 再说了活人三四个小时总得去服务区上上厕所休息休息吧,你这车门一开一关空气不都流通了。 |

|

车子在行驶的状态下,放心,一直开内循环也憋不死你的,行驶中的车子,即使开内循环也会有少量外界新鲜空气进入的,即使不多也绝对可以保证不会把你憋死。别把车子的密封性能想得太好了,真有这么好,车子落水不是能当船开吗。但是静止的车子开内循环就不一样了,因为车子静止四周空气也相对静止,这时候开内循环汽车没有主动吸取外部空气,被动进入车辆的新鲜空气就极少了,时间久了加上车上的人极大概率在睡觉,人就在不知不觉中昏迷归西,这种情况是很危险的。包括冬天即使停车不开风扇全部关闭车窗在车内睡觉也是非常危险的。 其实很简单,你开内循环,那车外空气就只能被动进入车内,行驶状态下被动进入的空气就会变多,能保证你不会憋死,而车辆停止状态下,被动进入的空气就极少,你真的可能会憋死。 |

|

|

高速行车内外循环的正确用法是交替切换的。内外循环如何使用应根据季节,车载人数,车外环境,天气,路程远近做综合使用。 高速行车不可能开窗户,不然胎噪声,风声你一分钟都受不了,必须关闭车上所有窗户。为了调节车内温度使驾乘人员和乘坐人员舒适惬意,这就是打开空调来调节车内温度。如果车内只有你一个人,天气炎热,完全可以长时间使用内循环,三四个小时你总要去服务区休息片刻,打开车门空气自然流通,没必要内外循环来回的捯饬。若车内满员,正确做法是应先使用内循环,待车内温度下降到一定温度改用外循环,保持车内空气清新。车内人员多一味地节油降温一直用内循环,此时车内气味会很难闻且空气中含氧量低,有人会晕车,有人会头晕想呕吐,驾驶员也会头晕脑胀,不利于安全驾驶。 行车时碰到阴天或雨天,打开除雾开关和外循环,不用切换内循环,除雾使用内循环车窗雾越来越大。碰到大风,沙尘暴等车位尘土飞扬环境,全部使用内循环禁用外循环,否则空调滤芯,压缩机毁坏严重,待恶劣天气转好再改用外循环。安全行车,不出事故和使用什么循环关联不大,所谓的高速路上长时间用内循环会使车内含氧量低,驾驶员缺氧出现恶性事故是不现实的。只要规范行车,按章操作,谨慎驾驶,杜绝违章,不开疲劳车,不疲惫驾驶,该休息的休息,该歇息的歇息。高速行车过程中,适当的切换一下内外循环运作,一般来说没什么好紧张的。 |

|

上百万的车咱不知道,二十万以下的家用车跑高速时内外循环都不需要开,外面的空气在压力下自己就沿着气道往车内钻,足够换气需要。 |

|

说高速不能开内循环的,心理作用大于实际作用。 说高速不能开内循环,理由无非是长时间开内循环,车内空气不好,容易导致昏昏入睡,引发不必要的危险。 其实昏昏入睡只是一种感觉,这是一种主观的判断。 你会感觉昏昏入睡,别人不一定会感觉到,很难判断。 实际上在高速公路上开车,开内循环并不会导致车内缺氧,因为车内空间并不是完全密封空间。 |

|

|

高速开车 举一个很简单的例子,汽车掉进水里,水马上就会灌入车内,水从哪里进来的呢? 大多数是从汽车通风口进来的,不是只有空调系统才有通风口,汽车内部有很多地方是与外界连接。 比如车门,把车门关上后,空气就无法从车门进来了吗? 相对于水来说,空气更加无孔不入。 有人说水里会有压力,导致水往车内灌,但你在高速公路上开车,一样会有气流的压力,导致空气往车内灌。 |

|

|

内循环与外循环 汽车的前挡玻璃、四个窗户的玻璃、底盘、车门、中控、后备箱都不是百分之百的密封,都会与外界产生空气交换。 这种空气交换视汽车的密封质量而不同,高级的车密封性好一点,便宜一点的车密封性差一点,但都不是百分之百密封,如果是完全密封的空间,人随时会有生命危险。 在高速公路上开内循环,还有一个问题,就是人的呼吸问题。 人是吸入氧气,呼出二氧化碳的,在一个狭窄的空间内,不断吸入氧气,呼出二氧化碳,时间一长会不会导致头昏? 车内的空间一般是3立方米,也就是3000升,空气中的氧气含量是21%,车内的氧气就有630升。 |

|

|

车内空间 一个正常人每小时大概吸入氧气是60L,用车内氧气含量630升除以60L,因此车内的氧气即使没有新鲜空气补充,可供一个人呼吸10.5小时。 车内如果是两个人,就是5.25小时,如果是4个人,就是2.6小时。 所以高速上开车,人越多,越会觉得头昏,其实就是缺少氧气的表现。 但是二氧化碳比氧气重,即使车内二氧化碳较多,那也是集中在汽车地板上,多半不会影响车内人的呼吸。 |

|

|

车内空间并非绝对密封 但以上计算是以车内空气完全密封的情况计算出来的,实际上车内空间不是完全密封的,因此这个时间会延长。 不仅时间会延长,而且由于车内空间不是密封,空气其实会源源不断补充进来,只是这种补充比较慢而已。 实际上,哪怕开内循环,车内坐了4个人,氧气含量至少够用4小时以上。 法律规定,在高速公路上行驶,连续驾驶时间不得超过4小时,需要强制休息。 绝大多数司机都是这样,4小时左右休息一下,况且人吃饭的时间,也差不多是4小时一餐。 |

|

|

开车4小时就要休息 因此当你开车达到4小时,就会到服务停车吃饭、休息、上厕所,这里需要打开车门或者打开车窗玻璃,因此很快就有新鲜空气补充进来,因此你不会觉得头昏,也不会觉得缺氧。 没有人因为在高速上开内循环而导致缺氧,进而产生生命危险,没有这样的先例。 但在车内睡觉,因为开空调而导致一氧化碳中毒,而失去生命的例子却很多,但两者是完全不同的概念。 一氧化碳是发动机工作不充分产生的,在高速上开车,不存在这个问题。 虽然开内循环不会影响人的安危,但大多数时候我们建议开车时开外循环,不断把车内的空气补充进车内,这对车内的人来说,感觉会更好,至少没有二氧化碳的影响。 |

|

|

内循环与外循环切换着来 现在有不少车会自动切换内循环与外循环,从开车的角度来讲,这个效果最好,既能保证车内的温度,又能不断补充新鲜空气。 如果不想频繁切换内外循环,建议一直外循环,什么危害也没有,只是开空调的时候,油耗会高一点而已。 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

| 股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |