| |

| 首页 淘股吧 股票涨跌实时统计 涨停板选股 股票入门 股票书籍 股票问答 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 [平安银行] |

| 股市论谈 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |

| 商业财经 科技知识 汽车百科 工程技术 自然科学 家居生活 设计艺术 财经视频 游戏-- |

| 天天财汇 -> 商业财经 -> OpenAI 以 30 亿美元收购 Windsurf 达协议,此次收购能给 OpenAI 带来什么? -> 正文阅读 |

|

|

[商业财经]OpenAI 以 30 亿美元收购 Windsurf 达协议,此次收购能给 OpenAI 带来什么? |

| [收藏本文] 【下载本文】 |

|

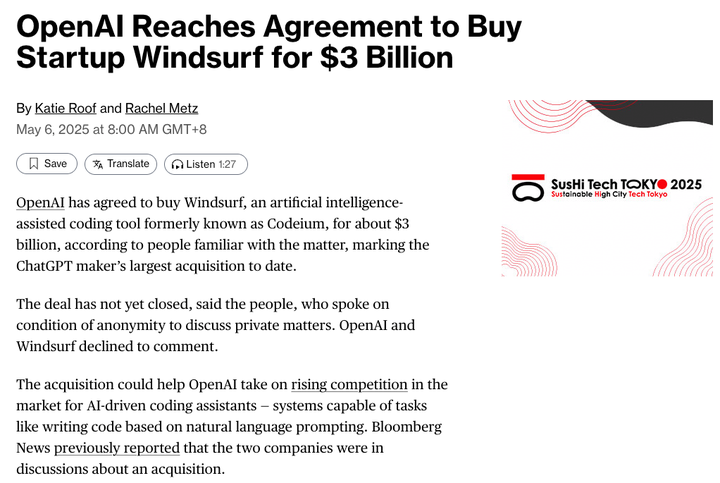

5 月 6 日消息,彭博社刚刚报道称, OpenAI 已同意以约 30 亿美元(IT之家注:现汇率约合 217.29 亿元人民币)收购 AI 编程助手… |

|

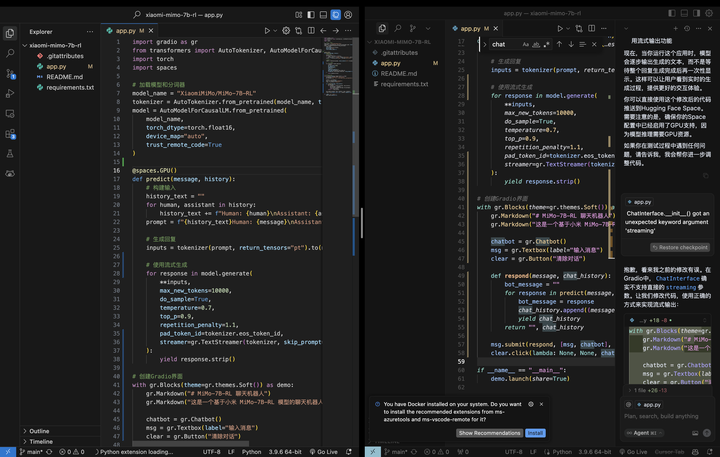

这个价格,可以说,OpenAI真的豁出去了。 如果你查下OpenAI过去几年的营收情况,你会发现,以这个价格收购,可能真的需要勇气。 根据《财富》报道https://www.fortunechina.com/shangye/c/2024-10/08/content_458821.htm" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[1],OpenAI 2024年的收入是37亿美元,但预计亏损50亿美元,这还不包括基于股权的薪酬。 也就是说,买Windsurf,得差不多要花掉他们去年一年的收入。那么,问题来了。 钱从哪来? 答案是软银。OpenAI有钱买的原因也很简单:刚融了400亿https://finance.sina.com.cn/roll/2025-04-01/doc-inerrxpq2952489.shtml" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[2]。 OpenAI刚刚完成了史上最大规模私企融资之一,由软银领投的400亿美元融资使其估值达到惊人的3000亿美元。其中,软银投资占比75%(即300亿美元),其余投资者包括微软、Coatue Management、Altimeter Capital和Thrive Capital等。 当然,要400亿全部到账有个前提:OpenAI需要在年底如期完成向传统营利性公司转型。 虽然有钱了,但是这么折腾真的好吗?读者也许会有一个问题? 不买不行吗? 其实业内很多人有一个共识:那些编码能力最强的模型,有可能会引领AGI。 为什么?从宏大的角度来说,如果大模型有了足够的智能,能够自我进化,那么肯定需要给自己编写大量的代码,因此,编码能力决定了谁最可能先到达AGI。 因此,O3和O4都在代码方面下功夫了。但现在你问编码能力哪家最强,大家都会公认是A社的Claude 3.7 Sonnet。 即使不是为了「追求AGI」,其实编码能力也是一个很好的「卖点」。 Cursor依靠Claude的能力,ARR(年化经常性收入)超1.5亿美元。而Windsurf也不错,截至2025年5月,AI编程初创公司Windsurf的 ARR已突破1亿美元。可以看到,在AI编程方面,其实愿意付费的用户很多。 毕竟软银要求其完成向传统营利性公司转型,那么,OpenAI就必须要有自己的产品线,仅靠ChatGPT付费用户,显然增长空间是不够的,得有更多的产品才行。 那么,读者可能还会问: 自己从头做一个可以吗? 说实话,理论上可以,而且以ChatGPT的品牌力,应该能一下子吸引不少用户。但问题是,做模型的这班人,在做产品方面,也许并不擅长,做模型和做产品完全是两种思路,如果要重新招产品团队,要做到Windsurf目前的体量,投入可能不止30亿,Windsurf 目前有170 名员工,如果OpenAI也招这么多员工,每年人力支出都数亿美元了,更何况,这个时候才起步做AI code editor,错失的是时机。 毕竟,AI一天,人间一年。 也许读者还会问: 等windsurf估值下降再收购可以吗? 时间成本机会成本前面都说过了,就不说了。只讲讲windsurf估值啥时候下降。 前面讲到,截至2025年5月, Windsurf的 ARR已突破1亿美元,而这个数字在三个月前,是4000万美元。 可以看到,windsurf的营收上升得非常快,再晚点收购,可能不止30亿美元了。 当然,读者还有可能问,为啥非要买Windsurf? 直接买Cursor不行吗? 虽然说Cursor和Claude在产品上深度绑定了,但是Anthropic并不是Cursor的股东啊,OpenAI收购Cursor,不是更好吗? 其实不是不行,是不划算啊。 Cursor刚完成新一轮融资,估值已经去到90亿美元了https://www.oschina.net/news/348323" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[3]。相比之下,Windsurf是更划算的买卖,毕竟他们无论是产品之间的差异,还是ARR方面的差距,都没那么大。我用Windsurf(左)和Cursor(右)同时打开同一个项目(是这个项目的代码),几乎产品上是没啥差别的,体验上更大的差别来自于背后模型的编码能力。 |

|

|

而且,有意思的是,其实OpenAI是Cursor种子轮的投资者之一https://www.cursor.com/cn/blog/openai-fund" data-tooltip-richtext="1" data-tooltip-preset="white" data-tooltip-classname="ztext-reference-tooltip">[4]。OpenAI在2023年9月给Cursor投了800万美元(在种子轮来说挺多了),而现在,Cursor却首选Claude模型,毕竟,这个行业,靠实力说话啊。 启示:套壳也有未来 很多人在说,套壳没有未来。如果按照这个逻辑,大模型出现之前,岂不是所有互联网产品都是「空壳」? Windsurf其实也算套壳,它没有自己的模型,它用的也是第三方模型的能力,但它凭借极致的体验、出色的产品设计和对用户需求的深刻理解,依然获得了大量用户的认可。 其实可以回归传统商业逻辑,技术只是基础,用户价值才是关键。未来的AI应用(包括现在火爆的Agent),不一定非得拥有自己的大模型,只要能整合好已有能力,解决用户真正的问题,并且做到永远比原生大模型能力边界走得更远一点,也一样能在市场上占有一席之地。 参考^https://www.fortunechina.com/shangye/c/2024-10/08/content_458821.htm^https://finance.sina.com.cn/roll/2025-04-01/doc-inerrxpq2952489.shtml^https://www.oschina.net/news/348323^https://www.cursor.com/cn/blog/openai-fund 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

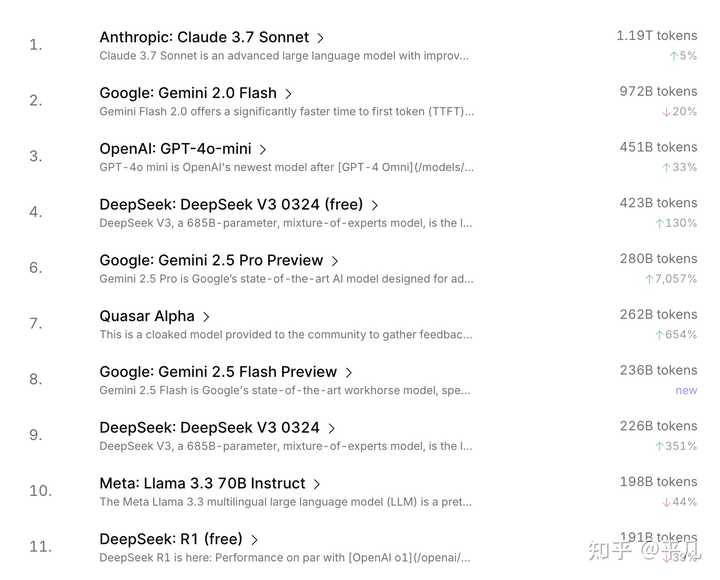

现在OpenAI面临的压力巨大。 因为用户在用真金白银投票,你看OpenRouter这个卖API服务的网站,这个月的API消耗榜,Anthropic,Google和OpenAI名列前三,但是第一名的Anthropic的使用量1.19T,是OpenAI的4o-mini两倍还多,第二名的Google也远超4o-mini。 DeepSeek-V3的使用量都差不多追上OpenAI了。 |

|

|

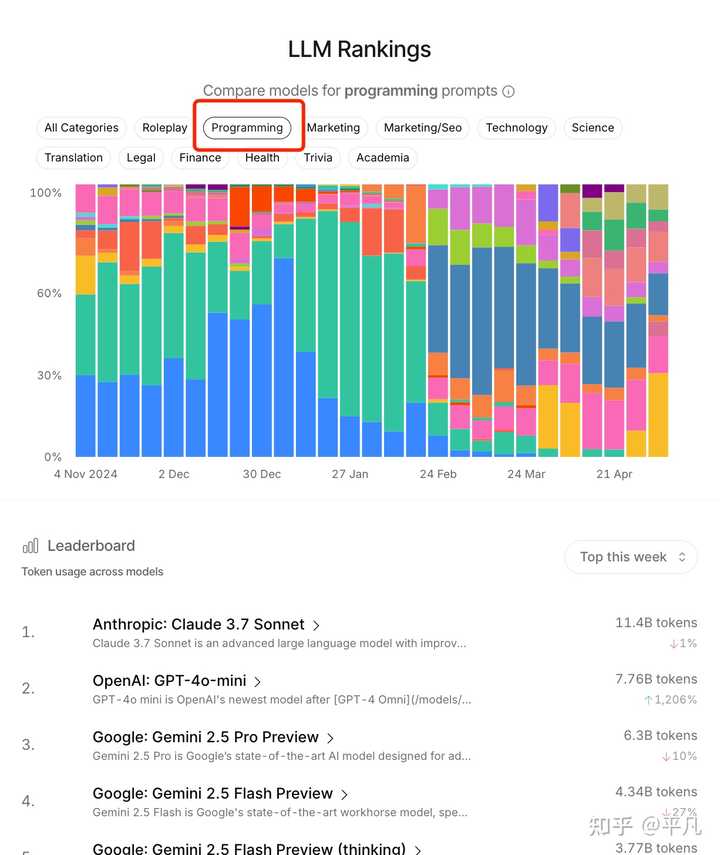

这代表了用户真金白银的倾向性。 其中,消耗token的大户就是编程,而在编程领域中大模型的优先级是有共识的,基本上就是Claude3.7/3.5 sonnet,Gemini然后OpenAI o1-mini。 |

|

|

而Claude能够隐隐压一头OpenAI的主要原因就是AI编程方面搞的早,也搞的好。 其中有个证据,就是字节的编程软件Trae,海外版的推荐AI列表,Claude的两个占据了头两位,Gemini2.5-Pro第三,然后才是GPT的几个模型,后面是DeepSeek的模型。 |

|

|

并且你要是关注的话,Trae是最不差钱的,因为背靠母公司字节跳动,所以他们肯定会推荐你用最好的模型,编程最好的就是Claude系列。 同时最近AI Agent概念非常火,这也是个吃Token大户,像Manus之前提到过,一次Agent运行的成本大概是两美元。 在Trae里面调用Agent,任务复杂点,轻轻松松几万到几十万个token就没了。 |

|

|

可以说AI编程+Agent功能,以后再加上MCP,RAG等乱七八糟的,就是完美的token消耗机器。 Windsurf就是一个类似的软件,主抓编程,如果买下来的话,其实就可以作为一个触手,把最新的内容都往里面塞,同时结合GPT模型做优化,只要做的不比Cursor差,那就是一个非常划算的生意。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

OpenAI的欺诈故事故事: 我们内部模型很强,百分之九十的代码会由人工智能完成。 现实: 盈利重要时刻却花一年收入买一个开源软件vscode 的套皮。 横批: 我们即将agi |

|

你 AI 编程吹这么牛逼咋不直接要求 GPT 生成个 Cursor 呢? 这就说明你自己都不信这玩意儿,纯粹是病急乱投医,和上次鼓吹收购 Chrome 一样胡闹。 你这么牛逼你自己写 Chrome 啊,收购个屁啊。 你要说浏览器写不出来我信,但是 Windsurf 这种 vscode 套壳,代码量不超过 10w,提示词都能套出来,我觉得让 AI 复刻一个也没啥难点。 大不了加点人工维护,然后吹是“人工”智能写的,也不算诈骗。 归根结底 Cursor 之所以好用是因为底层是 Claude 3.7 Sonnet,不是你 GPT,你 GPT 基座写项目就是一坨屎。 Sonnet 3.7 基本上算是有了一点点项目思维,懂得约定大于配置,知道加路由要去哪里加,加菜单栏要去哪加。 别的模型还停留在一个需求下来,页面做了路由忘加,菜单忘加,做了白做的金鱼模式。 其他模型再强,只是单页应用的强,放在大型项目里,组件从来不拆分,一个类两三千行,给鬼维护啊? 而且大型文件输入输出还特别浪费 Token,基本没法接入现成的复杂项目。 相比之下 Sonnet 3.7 有点项目的拆分、封装思维,至少能干些大型项目里实习生的活了。 不过这一切都和 OpenAI 没啥关系。 你要真相信 AI 编程那就自己从头写,写的再烂也有人信仰这个,赶着给你送钱。 你收购这、收购那只能说明你技术水平太低,你 AI 编程加持下真能一人成军,收那么多废物进来干嘛呢? OpenAI 形象和估值还有的跌。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

这很明显是为了与Cursor + Claude的代码联盟做竞争 其实现在Windsurf在代码Agent领域也是“万人之上一人之下”了,甚至在一些大型的项目中,是Windsurf更加好用(因为它的代码定价更加合理) Cursor 和 Winsurf 本质上是同一个软件。它们都是基于一个叫做 Visual Studio Code 的东西构建的,它是开源的,这意味着世界上任何一家公司都可以拿来修改,然后作为自己的产品出售。而这正是 Cursor 和 Winsurf 正在做的事情。你直接看看 Visual Code Studio 网站上的这张截图就知道了。如果你以前用过 Winsurf 或 Cursor,你会发现它们看起来基本一样。菜单在同一个位置,界面看起来一样,很多快捷键也完全相同。 所以Cursor本身实际上并不拥有什么护城河,更多的技术壁垒实际上来自与Claude专精代码的合作,这也是为什么Windsurf + OpenAI很可能在这个方面动摇Cursor领先地位的原因 |

|

|

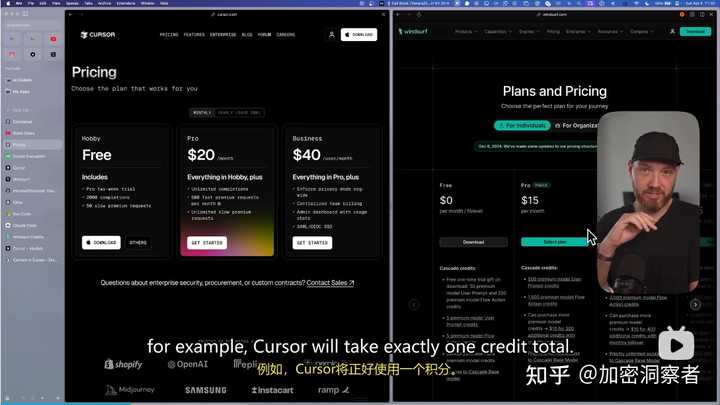

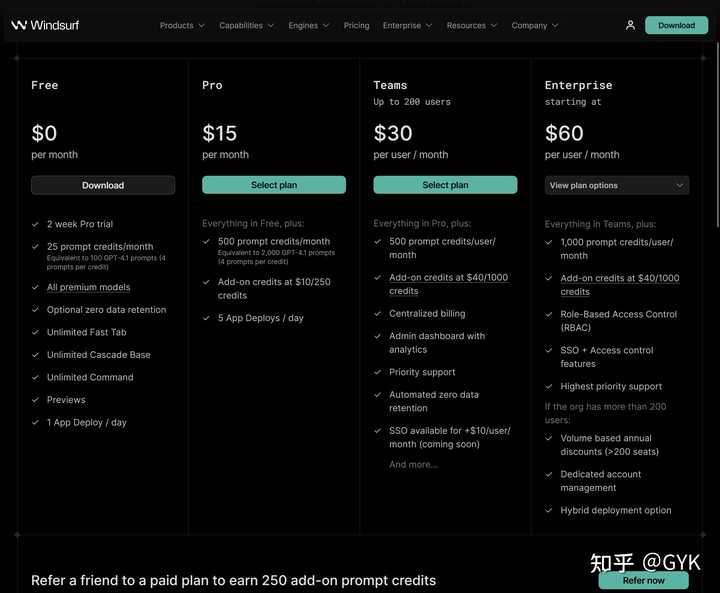

先从价格说起,因为这部分有点出人意料。Cursor 的 Pro 套餐每月固定收费 20 美元。而 Winsurf,同样是 Pro 套餐,每月仅收费 15 美元。所以这听起来好像 Winsurf 立马就赢了,对吧? 错了,让我来解释一下这在实践中到底意味着什么。假设你已经有一个项目,想添加一个新功能。Cursor 每月会给你 500 次快速高级模型的请求额度。但 Winsurf 同样给你 500 次相同的模型额度,外加 1500 个 premium flow action(高级流程操作)额度。 现在,如果你让这两个工具中的任何一个去分析这个项目并创建一个新功能。Cursor 总共只会消耗掉正好 1 个额度。但 Winsurf 可能会收取你 1 次 prompt(提示)的费用,再加上 5 个、10 个、20 个甚至更多的 flow action 额度,因为它需要读取文件、编写代码并在你的项目中导航。最奇怪的是,这两个工具使用的都是相同的 AI 模型。但是 Winsurf 15 美元的套餐突然看起来比 Cursor 提供的 20 美元套餐要贵得多。 |

|

|

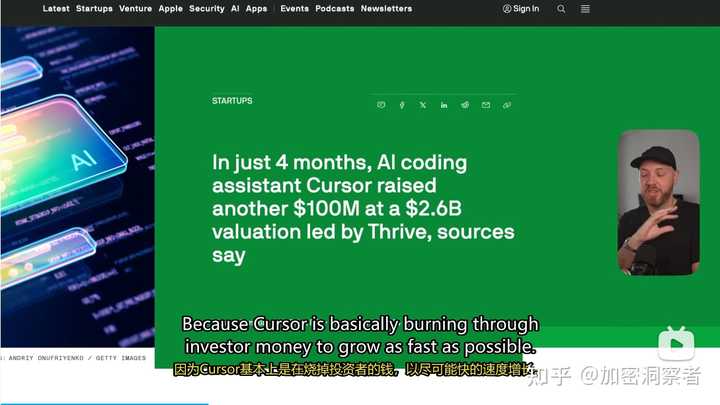

那么,如果 Cursor 更便宜,而且它们都使用完全相同的 AI 模型,为什么大家似乎都在转向 Winsurf 呢?嗯,这其实关乎商业模式。要真正理解为什么现在这么多人转用 Winsurf,我们首先需要明白这两家公司之间的实际区别。因为 Cursor 基本上是在烧投资人的钱来尽可能快地增长。他们以人为压低的低价提供近乎无限的使用量。这是硅谷在新兴行业(就像我们现在看到的 AI 编程领域)中非常典型的增长策略。但这完全是不可持续的。他们可能每天真的在烧掉数百万美元,而且他们不可能永远这样做下去。 另一方面,Winsurf 的定价方式则要可持续得多。是的,他们的定价确实需要一个专门的帮助页面来解释具体是怎么运作的,但它更接近服务的真实成本,也就是它们在后台运行的基本开销。但即使这样,它仍然比你自己去运行这些服务要便宜,这一点非常重要,需要理解。 |

|

|

还有一个关键问题,它真正解释了为什么现在这么多人说 Winsurf 比 Cursor 好,那就是令牌上下文窗口。因为 AI 拥有的上下文窗口越多,它需要记住的关于你的项目、你的偏好、你喜欢什么、你想让它做什么的信息就越多,那么每一次请求的成本就会变得越昂贵。而 Cursor,因为他们是每月 20 美元的固定费用,所以他们会尽可能地去压缩成本。因此,他们会严格限制 AI 模型可以使用的令牌上下文窗口。 不幸的是,当你使用 Cursor 并将其与市面上的其他选项进行比较时,这一点会变得非常明显。为了让你更好地理解上下文窗口(context window)的概念,看看这里的比较。Google 刚刚发布的 Gemini 2.5 Pro,是 Google 推出的一个能力超强的编程模型。它不只用于编程,但在编程方面确实非常出色。它拥有 100 万 token 的窗口,并计划扩展到 200 万。然后是 Anthropic 的 Claude 3.7 Sonnet,这可以说是目前最受欢迎的编程模型了,它仍然只有 25 万 token。然后你还可以看到其他一些模型,包括 Deepseek。但当你再看 Cursor 时,它的 token 数量在 1 万到 12 万之间。 这些并不是模型本身的上下文窗口,而是在 Cursor 内部允许使用的上下文窗口。但奇怪的是,在他们网站的一个论坛帖子里,过去有人声称在聊天(chat)中,这个数字大约在 1 万到 2 万之间。因为如果是 12 万,Cursor 就不会像现在这样健忘了。我相信 Cursor 在你开始构建应用程序时,会发现,Cursor 会真的忘记你几条消息之前刚说过的话。它会忘记重要的需求,或者忘记它刚刚才看过的代码库的某些部分。这是你一开始使用它就会立刻注意到的事情。它会一遍又一遍地犯同样的错误,破坏现有的代码,或者在你尝试添加新功能时忘记你之前说过的事情。 然而,Winsurf 因为收费更高,并且对每个操作都单独收费,所以它有能力为 AI 提供更多的上下文窗口。这就是人们说 Winsurf 能编写出更好的代码、速度更快、bug 更少的主要原因。它能记住更多关于你实际想要构建的东西的信息。 那么,我的最终建议是什么呢?听着,如果你的预算紧张,那么 Cursor 每月 20 美元的价格简直是白捡的,不是划算,是千载难逢的好机会,他们也不可能永远维持这个价格。所以你只需要小心一点,经常提醒它你想让它做什么就行了。但是,如果你正在构建一些更复杂的东西,或者你在用 Cursor 构建时遇到了问题,那么 Winsurf 尽管标价更高,但从长远来看,实际上可能会帮你省钱。因为 bug 更少意味着修复它们的时间更少,也就意味着你可以更快地发布产品。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

前后Cursor后有Claude Code,现在入局AI Coding Agent的我认为基本就是骗一波钱就跑。 为什么?因为Agent的路线就这么多。Cursor比起Copilot多了更强的自动补全和Codebase理解,强调基于单一文件内容的理解。就这么一点差别就把用户从微软手里抢走了,要知道微软可是有Github的,但是依旧拦不住。这是因为在没有MCP只有function calling的时代Cursor就足够了,所以Cursor也顺利打入了工业界,吃公司的粮可比散户的散兵游勇好多了。 随着MCP的推出,Claude Code做Agent的思路就改变了,他直接强调从产品设计到产品实现,最后QA一条龙服务。随着项目复杂度提升,Claude Code给用户带来的单人价值让Anthropic从一个出售API的逐渐编程了绑定单一程序员的生产力工具公司。换而言之,一家吃公司客户,一家吃独立开发者。还有什么开发者我们忘记了?对!学生!可惜这一块大概率是Colab的天下,OpenAI估计杀不进来(因为Gemini Advance对美国高校账户免费15个月)。 看Cursor到Claude Code的进步,本质就是更好的大模型让Agent从手动逐渐转向全自然语言编程的进步。但是现在大模型的进步几乎是停滞的。O1 Pro是不逊于O3或O4 Mini High的!Sonnet 3.7非Thinking大概率是优于Thinking的。换而言之,市场转为存量了。至于国内,我认为我们依旧需要优先决绝人不够贵的问题。 工业运用的Agent吃得是响应速度和能力,首token的时延(TTFT)可以评估实际运用中响应速度。没有这个指标,按理说现在DeepSeek V3 0324早就是国内人手一个的Coding模型了。但是现实告诉我们了,你没有低于秒级别的TTFT,那么商业化难度很大。而OpenAI现在那得出手的只有Thinking模型,TTFT慢到姥姥家去了。我一直认为GPT4.5不是一个糟糕的模型,可现在OpenAI似乎是没有万亿参数级别的模型的,他被“低”成本桎梏了。 为什么要提TTFT,是因为现在AI思考10秒的效果是不如人类思考10秒的!我之前指出过现在LLM的reasoning本质是planning。从Planning到网状思维的毕竟之路是高吞吐量,所以很多OpenAI的Pro用户会选择多个窗口并发任务实现Best In N的效果。目前可以只使用API实现这个效果的是Gemini 2.5 Pro(0504似乎是3月模型的平替),Grok(3.5也马上上了)以及非thinking的Claude才是AI Coding的主流。 |

|

|

如果Windsurf允许用户无规则白嫖O1 Pro或O4(不是mini)的模型,那么没准还能因为是OpenAI的产品获得短期成功,毕竟TTFT不行好歹性能得跟上。但是你我都知道这个事情发生的概率和我是秦始皇差不多。现阶段的Windsurf的收费已经不合理了,甚至说他连火都没火起来,商业价值都没有定下来的前提下就已经开始收割用户了。 Windsurf的最基础的付费用户15美元只有500次Prompt(按照官方说法换算是,一个月2000次GPT4.1),每天平均下来就是66次GPT4.1。额。。。怎么说呢,这一数值对于OpenAI的20美元的Plus会员是每三小时50次,每月按照工作8小时计算就是2800次GPT4.1(21个工作日)。你是否感觉OpenAI其实做的事慈善而不是LLM了(按照OpenAI自己的价格,GPT4.1的1M token是10美元(input+output))?我不理解这个Agent背后是有什么技术含量可以justify这么离谱的售价的。 你可能说15美元的基础付费也比Cursor的20美元便宜。但是一个很关键的问题就是隔壁Cursor有Claude Max模式,这个模式虽然每一次function call就是0.05美元,但是智能提升可感知。或者说在O1 Pro还在自以为是得收600美元/1M token output的背景下,Claude Max模式就是Cursor最强杀手锏,而且和所有大模型,包括Windsurf默认的GPT4.1有云泥之别。再说了,对于API用户,付费Cursor的还有按次计费模式,但是收购后的Windsurf是否可以使用其他家的API就很难说了。 Windsurf的定价更类似欺负美国人刻板的数学不好的虚假印象。你好歹服务的对象是程序员啊!别人好歹是过了Math Minor的一群人啊!或许OpenAI现在专注于宫斗的高层们以为Claude是石头里面蹦出来的最强Coding LLM。 现实是Anthropic经历了用户教育,产品升级最终走向断崖领先的技术霸权案例。别人的市场很完整了,OpenAI想要撒币抢果实岂能简单?如果新闻是Gemini背后的DeepMind收购了某某Agent,我认为Anthropic需要警觉了,但是结果不过是200,000 context window都弄不太清楚的OpenAI,那收购Windsurf其实真的不过是互联网初期又一个击鼓传花的故事罢了。 你要说资本市场学会了什么?那就是他们估值的时候这次冷静了一点,但是不多。 PS1: 你看Cursor估值有90亿,这家2年多的公司融资一次9亿。这么多钱不用在显卡等基础设施上Cursor本身并不容易花。作为API的二道贩子,我该说资本市场还是太激进了?但是要论AI Agent, Cursor绝对是头把交椅,按照现在老黄股票和估值的尿性,我该说资本市场对于AI Agent还是太保守了? PS2:行吧。。。原来这钱用在免费给学生用Cursor了。。。这用法,Windsurf估计要当场思考一下自己是不是要捆绑OpenAI了。 |

|

OpenAI 看到 Cursor + Claude 在代码领域,混得风生水起。 使用Cursor + O3、+ O4 的人寥寥无几。 顿时不乐意了, 不如自己买个玩玩。 我期待后续Windsurf 更好用, 与Cursor竞争、往死里搞Cursor, 这家伙最近吃相越来越难看了。 Slow request越来越慢, |

|

|

①代码业务"收归国有",代码业务利润丰厚,是LLM的第一应用场景。A社和Google都会这么做,OpenAI做得算晚的了。似乎他们缺少一点A社的技术,可以自己开发出Claude Code。 ②目前来看,AI这个不靠谱的玩意儿,是很难一杆子捅上天的,我想未来10年,世界还是要围绕着代码转,人类监督LLM Agent构写代码,再用代码驱动社会自动化。 这是一笔长久的买卖,如果OpenAI能消化Windsurf,让工具与模型协同进化,尤其是Agentic Coding,这笔30亿美元买卖稳赚不陪。作为对比,Cursor已经涨到了90亿美元,这个价格就挺离谱的了。(不过,以OpenAI目前又迷又晃的状态,消化不了的概率也很大。现在OpenAI出什么乱子,都不会让人意外) ③当然,还有OpenAI自用的vibe coding。如果AI泡沫不破,AI公司还要继续膨大。更快的代码生产,更好的知识隐私,是一家泡沫达到3000亿美元公司都要考虑的。花估值1%买个他们认为好用的工具也是划算的。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

OpenAI的模型First Token的生成速度太慢了。 这类IDE以后会有一种"编程速度"指标。效率太低就会被时代抛弃。 Windsurf没有Gemini和Grok的话我是不会继续使用的。 一旦被收购可能就会强制只让用GPT模型了,哎。 |

|

这件事的直接后果 OpenAI 会拿着买过来的 coding agent 和他们自己的 training infra 开始针对这个 agent 训模型,让它们的模型和它们的 agent 紧密耦合。 应该和这件事对比看的并行事件Claude 推出了自己的 coding agent:claude code。Sasha Rush 宣布加入 cursor 大搞 RL。众多 LLM 和 RL 专家(DQN, AlphaGo, AlphaZero, MuZero, GPT4, Gemini)创办的 reflection AI 把 “自动编程系统是超级智能系统的根源” 作为其公司的信条和首要任务。 这些事件不是孤立的,而是同一个潮流在不同公司的表现。 大模型公司猛搞 Coding Agent 的潮流是因为什么?1. Code 是 AI 参与自动化的基础。 agent, tool use, MCP,不管你怎么叫它们怎么定义它们,它们都是基于 AI 写 formal language 或者 code 的能力。 一个输出文本的东西只能拿来谈赛博恋爱,但是一个可以输出代码的东西可以操作机器、浏览网页,产生对世界真正的影响,造出 AI 程序员,AI 科学家,AI 工程师等等 ... OpenAI 想要真正改变世界/赚大钱,卖 API 是不够的,让它参与到工业生产中才可以。 这件事情很多人都意识到了,包括 Claude (它们做了自己的 coding agent,Claude Code)、Reflection AI(https://www.reflection.ai/,一个包含了DQN, AlphaGo, AlphaZero, GPT4, Gemini作者的公司),等等。 2. Code 是数据丰富的 RL 环境。 各种各样的 code 里面有很多很多的 reward signal,大家现在感觉到的“用test cases来检验正确性”只是其中很少的一个。 简单举几个例子,比如 Cognition (做出 Devin 的公司)用 RL 让模型来写 CUDA Kernel(https://cognition.ai/blog/kevin-32b)。JetBrains (不必我介绍了吧)让模型配置环境(https://github.com/JetBrains-Research/EnvBench)。代码里有各种各样的任务,它们都或多或少提供了数据或者reward。 软件工程长期以来的开源文化带来了大量的 code 数据加上丰富的 reward signal,而且它们很多时候可以是客观、清晰的(就像围棋)而非主观、模糊的(就像写小说)。 在大 RL 时代,更多更好的环境就意味着更好的智能。 3. 用户会为了UI/UX买单,但不会为了一个固定的 API 买单。 一些事实: OpenRouter 上不同 LLM 使用量发生过剧烈的变化。 Claude 3.5 Sonnet出来之后,几乎所有做 coding agent 的人(学术界也好工业界也好)都不用 gpt-4o 而是用 3.5 Sonnet。 Gemini 2.5 Pro 出来之后,一大堆人又纷纷跳船去 Gemini 2.5 Pro。 然而,选择使用 cursor 或者 cline 之后一直用下去的人恐怕要比一直使用同一个 LLM 的人多得多。 开发这些软件的公司恐怕比任何人都要清楚,这些模型实际上有多有用。因为用户切换 API 的成本几乎为0,而他们都会用脚投票, 为了卖 API,大模型公司要做的事情不是嘎嘎烧钱,然后在某个月里面,在榜单上比人家好。 谁能拿到榜单冠军这件事情每个月都在变化,而且卷得要命。 他们要做的事情是让他们的 API 和一个大家会上瘾的 UI/UX 结合得很紧密,通过卖软件的办法来卖 API。假如你的 UI/UX 让我一直感到好用,那我压根不会在乎你的模型在那些个做题家榜单上比谁高了或者低了多少。 本文亦在xhs账号“AI实话实说”发布。 |

|

离谱。。。 属于是30亿刀买了一套编程用的Prompt Cursor和Windsurf 都用过 这两个都属于基于vscode开发,背后是大模型的功劳 只不过交互体验比直接使用大模型好一点,可以直接在原始代码的基础上进行增删 现在一直续费Cursor,感觉Windsurf 没有cursor写的代码好 不过感觉Cursor也有非常明显的降智情况,写的代码效率很低,有时候我还需要GPT再帮我优化一下代码 |

|

感觉对于开源agent来说不是好事,目前claude有了claude code、openai有了windsurf、google之后可能也会有。编程是目前LLM落地的主要场景,也是token消耗的大户,那么肯定之后会针对各家agent来调优,开源和非开源工具的体验可能会出现差异,更加糟糕的是他们可能主动对开源工具降智。 不只是code agent,他们的手肯定会越来越长,逐渐改变掉目前的基础设施,收编更多的工具,并对开源工具造成影响,之前还说cursor、windsurf这种没有护城河,被招安之后不就来护城河了么? |

|

这破玩意。。有啥收购的价值么。。 一旦更强的模型宣布自己重新弄一个,这些玩意就没人用了。 而且基于文本promt搞的,文件一多,bug成堆。。 本质上还是需要模型突破,需要模型能够自主构建神经存储,而不是依赖上下文来解决问题,目前的路线上下文越多互相干扰越多,可靠性直线下降,根本不是promt软件能解决的问题,要想ai自主写出大型项目,必须模型侧有重大突破,比如模型具备神经存储能力。 |

|

4o的编码能力没有宣传的这么厉害,返回的代码长度一次比一次短,还丢失核心功能。除了提升编码能力,算力麻烦也提升下吧 |

|

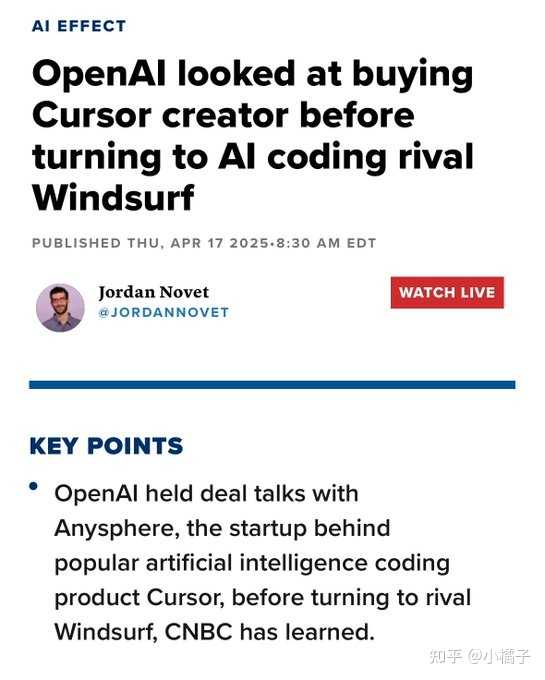

其实,OpenAI最早是收购cursor的。就算是花90亿美元,OpenAI是愿意的(反正不是花的自己的钱),但是Cursor不愿意。 |

|

|

1、Cursor降智很厉害。使用Claude 3.7的时候,Cursor其实上下文长度远远没有到200k,通过codebase来降低上下文的长度。而且使用体验上,最近1-2月真的降智很多,可能亏钱太严重了。 2、OpenAI搞模型,估值3000亿美元。结果让中间商cursor搞到90亿。搞产品应用的会比搞模型的更值钱,或者更接近消费者。Cursor发布的模型使用排行榜,OpenAI模型是倒数的,至少在代码领域。 作为AI入口,不仅仅是可以获取用户的代码仓,意图,用户画像,更重要的是消费者每天都在打开使用。一旦入手,切换成本很高。 花30亿美元买个AI native IDE,不亏。 3、当然也有开源的Cline。十万行以上的代码仓,基本不能用。用的都知道。 作为AI native IDE开发的一员,一直在研究codebase+memory。这玩意是难点痛点,OpenAI研究模型的,根本搞不项目级别的上下文。 送礼物 还没有人送礼物,鼓励一下作者吧 |

|

大胆的猜测一下,每一条可能通往AGI的路线至少会产生一个超级应用产品。 而Windsurf就是代码路线中的一个代表。 涌」:你觉得AGI还要多久实现,发布DeepSeek V2前,你们发布过代码生成和数学的模型,也从dense模型切换到了MOE,所以你们的AGI路线图有哪些坐标? 梁文锋:可能是2年、5年或者10年,总之会在我们有生之年实现。至于路线图,即使在我们公司内部,也没有统一意见。但我们确实押注了三个方向。一是数学和代码,二是多模态,三是自然语言本身。数学和代码是AGI天然的试验场,有点像围棋,是一个封闭的、可验证的系统,有可能通过自我学习就能实现很高的智能。另一方面,可能多模态、参与到人类的真实世界里学习,对AGI也是必要的。我们对一切可能性都保持开放。 |

|

想象一下,ChatGPT 就像一个超级聪明的学霸,文科顶尖,能跟你从诗词歌赋聊到人生哲学。但他发现,在理科竞赛,特别是编程这块,虽然也懂一些,但总有那么几个“偏科”的同学(比如 Windsurf/Codeium)做得更快、更溜。 1. 为什么要买?—— 补强短板,成为全能选手 ChatGPT 的“痛点”: 虽然 ChatGPT 也能写代码,但毕竟不是它的“老本行”。开发者们需要的是那种“专业级”的辅助,能秒懂需求、唰唰写出高质量代码的工具。现在的 ChatGPT 在这方面还有提升空间。 Windsurf 的“强项”: Windsurf 这家公司,就是专门研究怎么用 AI 帮人写代码的。它们的产品(以前叫 Codeium)在程序员圈子里口碑不错,以精准、高效著称。 “联姻”的算盘: OpenAI 买下 Windsurf,就像给学霸请了个顶级的编程家教。直接把 Windsurf 的技术和经验整合进来,ChatGPT 的编程能力就能“噌”地一下提升一大截,变得文理全才,更能打动那些专业开发者。 2. 收购的好处?—— 不只是 1+1=2 增强核心竞争力: 在 AI 助手这个赛道上,编程能力越来越重要。拿下 Windsurf,OpenAI 就能在技术上领先对手一步,巩固自己的“霸主”地位。 抢占市场和用户: Windsurf 自带一批忠实的开发者用户。收购它,等于直接把这群高价值用户“收编”过来,还能借此打入更多企业市场,拓展收入来源。 吸收人才和技术: 30 亿美元不仅买了产品,更买了 Windsurf 的顶尖团队和他们积累的技术know-how。这对于需要不断创新的 OpenAI 来说,是宝贵的财富。 战略捷径: 与其自己吭哧吭哧从零研发一个顶级的编程工具,不如直接买一个已经被市场验证过的成熟产品。虽然贵,但速度快、风险小,在竞争激烈的时候,“时间就是生命”。 3. 对手的应对?—— AI 江湖风起云涌 这就像平静的湖面投下了一颗巨石,涟漪肯定会扩散开。 加速自研: 像谷歌(有 Gemini)、微软(有 GitHub Copilot,本身就是大玩家)、Anthropic(有 Claude)这些竞争对手,肯定会感受到压力。他们可能会加大投入,提升自家产品的编程能力,或者寻找其他的合作、收购目标。 差异化竞争: 对手可能会选择在其他方面发力,比如专注于特定编程语言、特定行业应用,或者在安全、定制化等方面做文章,避免与“巨无霸”正面硬刚。 价格或策略调整: 市场格局改变,可能会引发一轮新的定价策略调整或者服务模式的创新。 4. 对编程工具的未来?—— AI 成程序员“标配”副驾 这次收购预示着一个趋势:AI 辅助编程将不再是“锦上添花”,而是越来越成为程序员工作的“标配”。 深度融合: 未来,像 ChatGPT 这样的通用 AI 和 Windsurf 这样的专业编程 AI 会更加紧密地结合。开发者可能在一个统一的界面里,既能用自然语言描述需求,又能得到高质量的代码建议,甚至自动完成大部分编码工作。 效率革命: 这将极大地提高软件开发的效率,缩短开发周期。简单的、重复性的编码工作可能会被 AI 大量取代,让程序员能更专注于架构设计、复杂逻辑和创新。 “人机协作”新范式: 未来的编程,更像是程序员和 AI 一起“结对编程”。程序员提出想法、把握方向、做最终决策,AI 则负责具体的实现和优化。这会改变编程的技能要求和工作方式。 总而言之,OpenAI 这步棋,意在通过收购快速补强自己的编程能力,应对激烈的市场竞争,扩大用户版图,并加速 AI 在专业领域的渗透。这不仅对 OpenAI 自身意义重大,也可能加速整个软件开发行业的变革。就像给汽车装上了更强劲的引擎和更智能的导航系统,未来的编程之路,注定会跑得更快、更远。 |

|

五一假期刚结束,OpenAI 又搞出了两个大新闻。 北京时间 5 月 6 日凌晨,OpenAI 宣布放弃营利性转型,公司将继续作为一家监督和控制营利性组织的非营利组织,同时原本组织下的营利性有限责任公司将转型为具有相同使命的「公益公司」(简称 PBC,仍可以是营利性公司)。 与此同时,根据彭博社 5 月 6 日上午报道,OpenAI 已同意以约 30 亿美元(约合人民币 218 亿)收购 AI 编程助手开发商 Windsurf。如果说「组织结构转型」的影响主要是中长期的,那这件事则不仅可能影响 OpenAI 的未来,还有现在。 鲸吞Windsurf,OpenAI意欲何为? 事实上,在生成式 AI 落地的众多方向上,AI 编程一直是比较特别的一个,甚至被视为生成式 AI 第一个杀手级应用场景,这不仅在于 AI 编程的「源头造水」,也在于程序员群体对于新技术的敏感和拥抱。 按照微软今年公布的数据,GitHub Copilot 的用户已经超过了 1500 万,比去年增长了 4 倍。另外根据微软去年 7 月财报中披露,GitHub Copilot 的年化经常性收入(ARR)达到 3 亿美元,占 GitHub 整体收入增长的 40%。 OpenAI 也没有理由错过,问题只是自己从头打造,还是收购已有产品。据外媒报道,OpenAI 就曾考虑过直接收购 Cursor,只是被拒,加之监管压力选择了放弃。 而作为 AI 编程助手,Windsurf 并非无名之辈,去年年末发布后就立刻引起了大量的讨论,可能也是 Cursor 爆火之后的第一次。彼时,不少开发者在试用后也将其誉为「唯一能与 Cursor 匹敌的 AI 工具」。 |

|

|

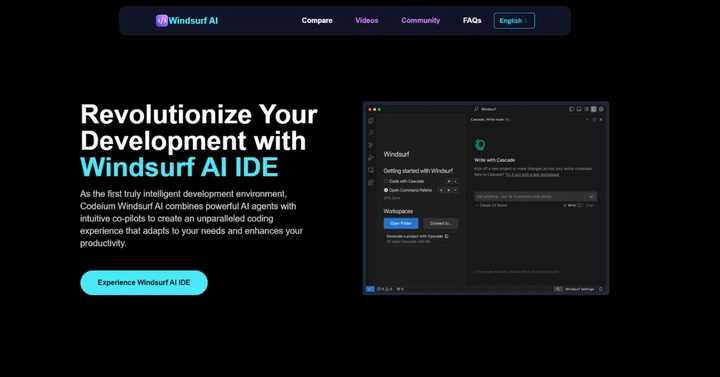

图/ Windsurf 事后来看,Windsurf 更非昙花一现,在全球一众 AI 编程助手的大浪淘沙之下,直到今天,Windsurf 依然被视为 GitHub Copilot、Cursor 最有力的挑战者,甚至在 AI 编程的表现上具备了超越 Cursor 的实力。 就在收购消息传出的几个小时前,OpenAI 公布了一份题为《Evolving OpenAI’s Structure》的声明,宣布将保持原本非营利组织对公司的控制权,而将营利性实体转型为和 Anthropic(Claude 开发商)一样的公益(营利)公司。 同样的,OpenAI 员工、投资者以及非营利组织(作为大股东)也都拥有该公益(营利)公司的股权。 但在组织结构调整的当下,OpenAI 可能比以往都更需要一个具象的产品锚点,来平衡使命驱动与商业现实,证明它依然由「非营利使命」主导,并且有能力通过产品而不只是模型,直接撬动最具变现潜力的应用场景。 AI 编程的尽头,是再造一个 AI 原生 IDE 在 GitHub Copilot 已成行业霸主、Cursor 风头正盛的当下,OpenAI 为什么偏偏选中了 Windsurf?如果说这笔收购值得花上 30 亿美元,那 Windsurf 到底「值」在哪儿? 首先需要明确的是,Windsurf 并非空降的新玩家,它的前身正是在开发者圈小有名气的 Codeium(做 GPU 虚拟化),并且在 2023 年以插件形式推出了 AI 编程助手 Codeium 的第一个版本。 但去年底更名为 Windsurf 之后,这家公司开始脱离「智能补全工具」的传统印象,全力押注一个全新的概念: AI 原生 IDE(综合开发环境)。 |

|

|

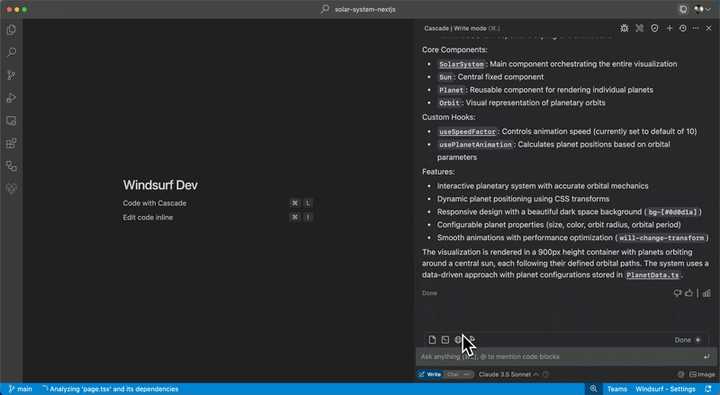

图/ Windsurf 现在来看,Windsurf 的押注显然起效了,搭配深度集成的 AI Agent(智能体)Cascade,最终实现的 AI 编程效果惊艳了一众已经被 Cursor 冲击过的开发者。 这里需要一提,目前绝大部分的 AI 编程助手,包括(微软)Github Copilot、(阿里)通义灵码、(百度)文心快码、(字节跳动)豆包 MarsCode 等等,都是以插件形式接入主流 IDE,如 VS Code、Xcode 以及 JetBrains IDE 等,再利用 AI 能力帮助编程。 不过也有少数,如 Windsurf、(字节跳动)Trae 则是重新开始打造 AI 原生 IDE。虽然放弃主流 IDE 意味着灵活性的降低以及开发习惯的迁移成本,但相应地,这种架构带来了更强的上下文感知、更深层的功能集成,以及对完整开发工作流的覆盖能力。 |

|

|

图/字节 如果一言以蔽之,就是更不受限的原生 AI 编程能力。 而支撑 AI IDE 理念的一个核心,则是名为 Cascade 的 AI 编程智能体系统。与 AI 插件不同,Cascade 被设计为主动理解开发者意图的系统: 它能感知项目结构和上下文,判断哪个文件可能出错,在你还没开始写函数的时候,就建议你是否要写这个函数;你只需要说一句「重构一下这个组件」,它就能自动在多个文件之间跳转、修改、测试并返回结果。 这不是另一个插件,而是一个在 IDE 中拥有操作权的 AI 合作者。 而除了智能体本身,Windsurf 的交互设计也在开发者圈内赢得了很多好评。相比过去 IDE 偏工程化的界面,Windsurf 的界面更轻量、更贴近新一代开发者对「自然语言即代码」的期待。无论是代码补全、注释生成、测试生成还是代码导航,其操作路径更短,用户几乎无需离开编辑区就能完成大部分动作。 |

|

|

|

|

图/ Windsurf 但毫无疑问,Windsurf 最核心的一点,就是在产品形态上选择了一个极具前瞻性的定位:自研 AI 原生开发环境,而非作为插件附着于 VS Code、JetBrains 等既有平台。 这也意味着它不仅掌控了编辑器的界面与底层逻辑,也有机会重构整个开发工作流,从而掌握更高的产品主动权。 相比之下,GitHub Copilot 依托微软生态,扩展性受限;Cursor 虽然功能强大,但基于 VS Code 改造,仍受限于原有 IDE 架构,且本身尚未开放给企业客户大规模使用。 从今天来看,也从 OpenAI 的视角来看,Windsurf 或许还没有 Cursor 出圈,但如果 AI 编程助手的最终形态是 AI 和人类在同一个 IDE 中并肩作战,Windsurf 很可能才是那个更接近终点的。 Windsurf收购案带给中国 AI 编程助手的启示 Windsurf 是 OpenAI 在 AI 编程上的关键支点。与此同时,对于阿里、字节、百度、腾讯等已经在 AI 编程助手领域有所布局的国内巨头而言,OpenAI 对 Windsurf 的收购,无疑会带来一轮新的震荡。 目前,国内大部分 AI 编程助手——如通义灵码、文心快码、腾讯云代码助手、豆包 MarsCode,均是采用插件形态接入 VS Code 或 Xcode 等主流 IDE,功能上也大多集中在代码生成、注释补全、测试生成等场景。 |

|

|

图/百度、阿里 这类插件型助手虽易部署、上手快,但依赖 IDE,也意味着无法掌控底层逻辑与开发环境的主导权。 相较之下,Windsurf 所代表的「AI 原生 IDE + 智能体」路线,直接将产品从工具组件变为主场景,在上下文感知、主动任务执行、开发流方面的体验都有明显的优势。 不过对于国内厂商来说,这是一个挑战,也是一个机会。 今年 1 月,字节跳动就率先做出了反应,面向海外推出 AI 原生 IDE——Trae,随后又在 3 月推出了国内版本。毋庸置疑,对于中文语义的理解能力是 Trae 的一大优势,对中文开发者当然更加友好。 |

|

|

图/字节 更核心的是,中国拥有庞大的开发者群体,以及持续增长的 AI 开发需求,一旦找到切入点,可以更快速地形成规模效应。在这个基础上,如果国内厂商能够实现真正意义上的「AI 工作流重构」——不仅做一个聪明的插件,而是做一个从开发到测试、从前端到后端都能深度协同的 AI 合作者,那今天 Windsurf 代表的未来,并不是中国厂商无法参与的命题。 写在最后 OpenAI 要收购 Windsurf,显然已经不是在做一个 Copilot 替代品,而是在押注一个全新的 IDE 秩序。从插件进入平台时代,从静态调用变为主动协作,AI 编程助手的角色,正从「辅助」变为「共事」。 对国内 AI 厂商来说,这既是一场技术演进的加速赛,也是一场产品战略的思维突围。是继续在主流 IDE 上优化插件体验、卷功能细节,还是放手一搏,重构一个更适合自己的 AI 编程平台? 机会当然在,但窗口期可能不会太长。技术决定下限,产品定义上限,而决定是否抓住这次机会的,不只是技术实力,更在于选择的勇气。 ? |

|

表面是买了个视频网站,实际上是买下了未来十年的流量入口就跟当年谷歌买下YouTubey一毛一样。 OpenAI这波收购,明面上是买个编程工具,暗地里是在抢AI时代程序员这个关键群体的入口。 |

|

|

下面引用是一些关于OpenAI调整的关键信息: OpenAI 董事会以及创始人 Sam Altman 用一封公开信给出了一个制度层面的回答:将旗下营利业务转为「公共利益公司」(PBC),使命不变,由非营利组织继续掌控,但治理框架更为清晰。 OpenAI 也在 X 平台上总结了此次组织结构调整的四个关键点: 1.OpenAI 将继续由现有的非营利组织控制 2.我们现有的营利实体将转型为「公共利益公司」(PBC) 3.非营利组织将控制 PBC,并成为其重要股东 4.非营利组织与 PBC 将继续秉持相同的使命 |

|

|

我个人认为OpenAI这波收购可能是布局AI IDE赛道的关键落子。 现阶段的AI代码编辑器江湖里,Cursor靠着丝滑的智能补全和类Copilot体验稳坐头把交椅,Trea则在垂直领域构建了独特的调试护城河。 |

|

|

作为用户来说,我承认它把"人机协同编程"的阈值降低了两个数量级,短期内确实看不到能正面硬刚的挑战者。 但问题在于,当OpenAI把Windsurf的实时协作框架揉进自己的技术堆栈,再配上GPT-4的工程化能力,会不会在"全生命周期AI辅助开发"这个维度搞出降维打击? 毕竟多模态时代的IDE生态闭环,可能才是改变战局的胜负手。 |

|

收购就收购,别搞新闻出来呀,windsurf这么好用的东西,外加gpt4.1白菜一样的价格,让大家知道,就会变得像cursor一样又贵又难用了,诶 |

|

|

| [收藏本文] 【下载本文】 |

| 上一篇文章 下一篇文章 查看所有文章 |

|

|

|

| 股票涨跌实时统计 涨停板选股 分时图选股 跌停板选股 K线图选股 成交量选股 均线选股 趋势线选股 筹码理论 波浪理论 缠论 MACD指标 KDJ指标 BOLL指标 RSI指标 炒股基础知识 炒股故事 |

| 网站联系: qq:121756557 email:121756557@qq.com 天天财汇 |